Задачей межевания являлась четкая установка земельных границ на владениях физических лиц, крестьянских общин и т.д. Процесс стартовал в 1766 году и продолжался до середины XIX века.

Что-то схожее на межевание было замечено еще в XI веке, а в XIII наблюдались даже описания земельных границ в виде документа.

С XVII века межевание набирает обороты и начинает принимать статус правительственного учреждения. Это происходит благодаря преобразованиям и нововведениям, принятым Петром Великим. Они повлияли на государственное управление в целом, в том числе и на межевание. Писцовое межевание сменилось на геодезическое в 1723 году, когда геодезисты стали составлять на каждую дачу индивидуальную земельную карту. Позже, спустя 30 лет, такой вид работ получил глобальное развитие.

О необходимости ввести повсеместно геометрическое межевание стали говорить при Императрице Елизавете. И вот в 1754 году принимают первый инструктаж для проведения генерального межевания. Однако прогресс не стоял на месте и правила начинали устаревать, что неизбежно привело к реформе при правлении Екатерины II. В 1756 году она создала комиссию, именуемую Комиссией о государственном межевании, которая достигла значимых результатов.

19 сентября 1765 год был принят манифест, который гласил, что генеральное межевание земель будет проводиться иначе.

После издания данной инструкции, начался сам процесс межевания в Московской губернии. После успешного старта было решено дальше развивать начатое дело. И вот уже в 1769 году межевание дошло до Владимирской и Слободской губерний, а в 1771 году и до остальных. В связи со стремительным охватом под конец правления Екатерины межевание прошло через 24 губернии. При всем этом оно продолжилось при Павле Петровиче и Александре I.

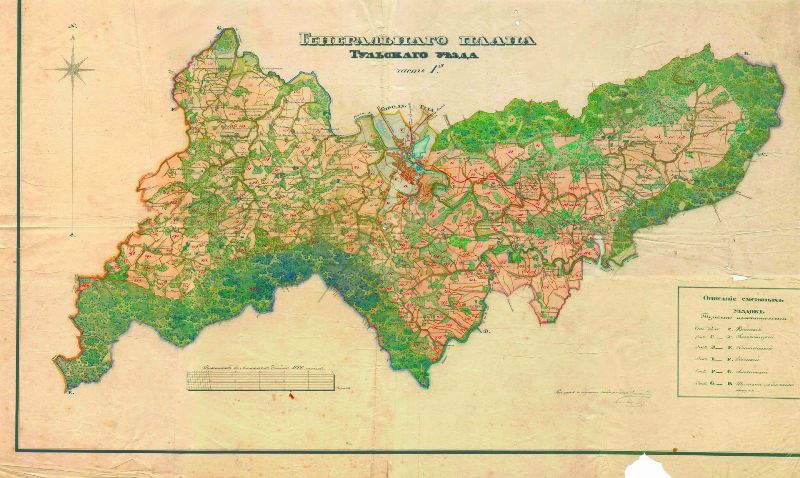

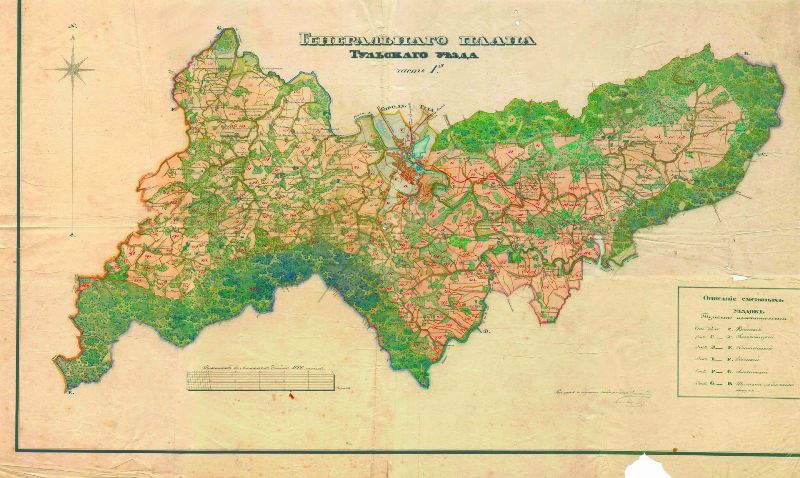

Как итог – были составлены планы межевания по 35 губерниям. Планы генерального межевания создавались вручную и отличались своей детализацией. На них можно найти различные маленькие объекты в виде дворов, хуторов и даже мельниц.

Из всего множества документов, сохранившихся по сей день, наибольшую важность и информативность имеют экономические примечания. Они включают в себя следующие сведения:

В документе о межевании в одну дачу могли входить следующие объекты:

Описание всех объектов дает понять их размеры, площадь земли, на которой они стоят и близ лежащей земли.

В плане генерального межевания при описании городов обязательно указывались информация о сооружениях (из какого материала были сделаны), характер объекта (аптека, торговая лавка или др.), присутствие в городе фабрики или завода (также указывают ФИО владельца) и каким промыслом занимается население.

Не менее детально была характеристика дач или селений. Первым делом давалась информация о господском доме (опять же, о материалах, из которого он был построен). Если при нем имелся сад, описывались растения и плоды, которые росли на данной земле. Чаще всего – это яблоки или ягоды. Также обязательно указывалось, какое потребление находили данные плоды (продажа или собственные нужды).

Главное, с чего начиналась характеристика земель – это описание ее плодородных качеств.

Касаемо лесов нужна была информация касаемо добычи дров и описание пород деревьев. Также кратко можно найти информацию о местной фауне.

Отдельно стоит сказать о водоемах. Описывался каждый из них, начиная с рек, заканчивая прудом. Конспектировались размеры водоема – его длина, ширина, глубина, наличие рыбы и др.

Сообщалась также информация о крестьянах – их род деятельности и сумма выплаты оброка.

Таким образом, генеральное межевание, проходившее в губерниях, в том числе и Тульской, является значимым историческим процессом. Именно благодаря ему появилось кадастровое описание, которое по сей день успешно упорядочивает земельные отношения.